CON LUPA · 29/11/2023 · 35 MINUTOS DE LECTURA

Las sexo-género divergencias y neurodivergencias siguen siendo tratadas en nuestra sociedad desde una mirada que patologiza, estigmatiza y discrimina.

Cuando se piensa en el bienestar mental y emocional de quienes acuerpan las divergencias, es necesario recordar los daños generados por la comunidad, debido al cis-tema de creencias y comportamientos que les amenazan cotidianamente. Muchas veces las dolencias empiezan por el rechazo en las familias y el miedo constante a perder la vida por el odio de otres.

Aunque esta investigación señale lo anterior, también encorazona la re-existencia de vidas trans, travestis, no binarias y maricas desde sus propias voces, atada a la construcción de redes afectivas que les permite sanar, mientras se ofrece una respuesta situada y parcial a la pregunta: ¿cómo afrontamos las problemáticas de salud mental las personas neurodivergentes trans, travestis y no-binarias?

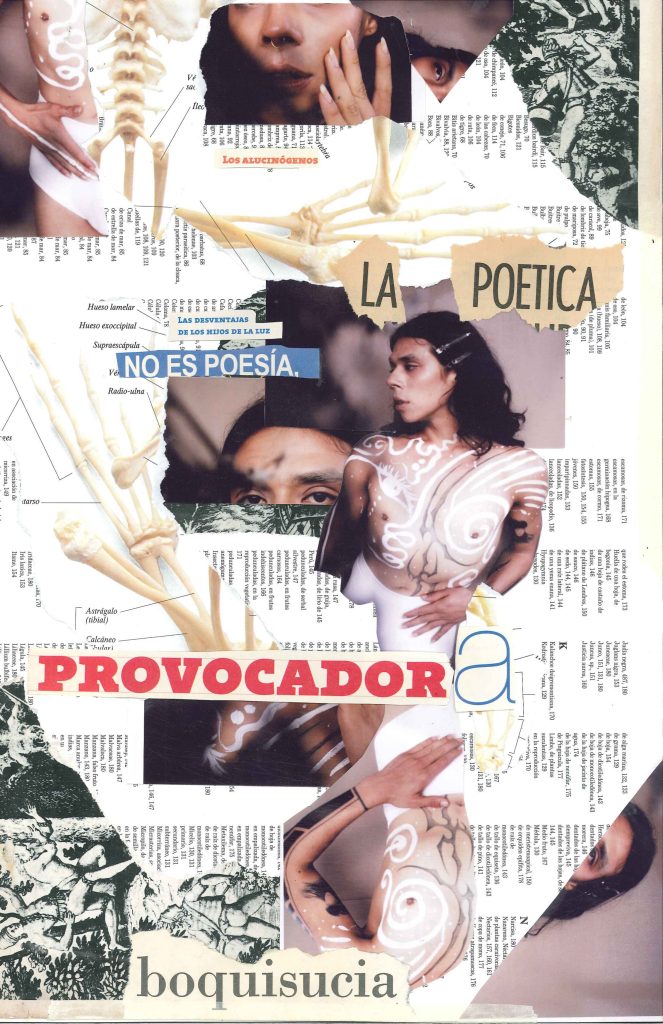

Investigación y creación/ Anomalía Colectiva

Encorazona este momento. Cierra tus ojos, permítete abrazar la levedad. Tu presente es este, habita entre estas palabras, estas voces… estas miradas. Encorazona este momento. Respira profundo, deja al aire habitar cada rincón de tus pulmones, recorre con su vitalidad tus huesos y pieles. Encorazona este momento. Regálate la levedad explorando la posición de tu cuerpo, oyendo con cada centímetro de ti.

En este encorazonar el ahora, también te encorazonas a ti y a nosotrxs. Compartimos ahora una proximidad virtual, mediada por esta plataforma. Nos podemos oír, sentir y compartir. Estamos contigo. Las presencias que acompañan esta experiencia, estamos a tu lado y con tu lectura y escucha, nos conjuras.

—Nos conjuramos mutuamente, aquí y ahora.—

Esta creación multimedia es una ofrenda a nuestras vidas, a la improbabilidad de nuestra existencia. Es una ofrenda colmada de sensibilidad, por ello se conjugan la palabra, el sonido y las imágenes. Con ella alzamos un altar a nuestras muertas, muertxs, muertos y esas otras muertes que como personas trans, travestis y no-binarias debemos afrontar, en medio del despojo de este sistema precarizante.

En el altar disponemos flores para crear con nuestras heridas, para mirarlas de frente y besarlas, para tejer con ellas, para permitirles ser lavadas con agua fresca de río y con cantos leves que les arrullen. Nuestras heridas latentes, que nacieron de sabernos “frontera” como lo dice Gloria Anzaldúa. Esa frontera donde un gran alambre de púas se frota siempre creando hondos trazos.

—Conjuramos mutuamente nuestras heridas y las limpiamos con savia.—

Invocamos la vitalidad compleja del rizoma. La capacidad que tiene para construir nodos y expandirse creando conexiones y uniones. Este llamado es también a su resiliencia y el profundo sentido ancestral que entre sus filamentos y humedades se oculta.

Este rizoma nuestro está enredado en el cielo, se anuda con las nubes y las lluvias para adentrarse hasta las fisuras más profundas de las rocas volcánicas. Este rizoma es una manifestación de nuestra “sensibilidad dolorosa como un parto” como dice el poeta marica Raúl Gómez Jattin en su poema Me defiendo.

Decimos rizoma porque hemos aprendido en nuestro encuentro que la idea de “individuo” agota las capacidades sensibles de la experiencia y que solo existe el “soy” porque hay un “somos” que le sostiene.

Rizoma porque nos vinculamos desde el cuidado y este cuidado nos permite emerger. Es un proceso de simbiosis donde la mutación personal permite la colectiva y esta colectiva alimenta la personal. Rizoma porque somos en ti ahora, que permites que nuestra creación te atraviese e interpele.

—Desatamos contigo las formas prescritas y nos conjuramos a este encuentro desde el rizoma.—

Encorazona nuestra juntanza que es rebelión y re-existencia.

Rizomas extremófilos: hacerse una vida en entornos indóciles

¿Alguna vez has sentido que caminas sin sentir tu propio cuerpo, porque te lo arrebatan las miradas que cortan tus carnes como cuchillos, las incesantes burlas y los improperios que te quieren devolver al insilio de una identidad del cis-tema?

¿Alguna vez has sentido que transitar los caminos (espacios públicos, calles e instituciones) enciende en ti una furia primigenia que, inevitable, se desborda como la náusea o el llanto ahogado?

Esto no solamente se ve reflejado en los relatos que les compartimos de nuestras historias de vida, sino que también se ve representado de manera “oficial”, en los diferentes instrumentos de estudio que representan algunos —o más bien pocos— esfuerzos estatales por comprender nuestras experiencias vitales como personas disidentes del cis-tema, y cómo se entrelazan de manera diferencial con nuestra salud mental.

En el documento llamado Lineamientos generales de la política pública para el ejercicio de la ciudadanía plena y la garantía de los derechos de los sectores poblacionales LGBTI -Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales – del Municipio de Manizales, se manifiesta que “los lugares donde más se discrimina a las personas LGBT en Manizales son: las calles y plazas, y las instituciones educativas (colegios y universidades) y las iglesias”.

Nosotrans y nosotrxs, las personas disidentes sexuales del cis-tema heteropatriarcal y opresor, nos sentimos violentadas, nos sentimos perseguidxs e identificables en una ciudad relativamente pequeña, donde todos facilmente pueden ubicarte. Según la Política pública de Salud Mental del departamento de Caldas: un aporte al bienestar y la inclusión, Caldas ocupa el puesto número 11 para el año 2017 en materia de violencia de género, de los 32 departamentos del país.

En Manizales, las personas con experiencia de vida LGBTIQ+ no nos sentimos segurxs, es más, no tenemos cómo. Nos sentimos vulnerables desde que estamos en la infancia y esto no cambia el resto de nuestras vidas, debido a la discriminación y la violencia interpersonal que afecta nuestra salud mental y nuestro desarrollo íntegro como seres humanxs, viéndonos obligadxs a construir nuestras propias redes de afecto y cuidado, en respuesta a la vulneración de nuestros derechos.

En los mismos Lineamientos de la política pública LGBTI se señala que “el 90% de las personas encuestadas consideran que en Manizales sí hay discriminación contra las personas LGBT”. Además, “el 21% de los encuestados ha tenido situaciones de depresión, o intento de suicidio o consumo de sustancias debido a situaciones de discriminación”.

Para generar una perspectiva más amplia de interpretación del panorama de salud mental en Caldas, es importante señalar que según la Política Pública del departamento “Caldas está en el sexto lugar de departamentos con más suicidios en Colombia y por encima de la tasa nacional que es de 3,76 suicidios”, ya que “la tasa de mortalidad por suicidio” en el departamento, en contraste con la situación nacional es de “6,57 casos por cada 100.000 habitantes para el año 2016”.

Según la Política Nacional de Salud Mental de Colombia “algunas condiciones asociadas a reconocerse como LGTBI, tales como la discriminación y la estigmatización, son factores de riesgo para depresión, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas y conducta suicida”.

“En los últimos años la violencia interpersonal se ha constituido en la principal causa de años de vida saludable perdidos por lesiones de causa externa no fatales en Colombia (…)” y este tipo de violencia tiene entre sus causas más relevantes: “(…) determinantes estructurales relacionados con el género, el capital, la cohesión social, los valores sociales y la cultura”, detalla la política Nacional.

Pese a los puntos de vista arrojados por las políticas públicas de salud mental nacional y departamental, interpretamos que estas cifras son pequeñas muestras sintomáticas de un panorama mucho más alarmante a nivel local y nacional, pues revelan que el acceso a la salud mental en nuestro país es restringido, tanto así que según la Política Nacional “se estima que hay 2 psiquiatras por cada 100 mil habitantes”.

En el caso de las personas trans de Manizales, una ciudad que cuenta con aproximadamente 458 mil habitantes, el acceso al sistema de salud es toda una odisea homérica, si se quiere, debido a la brecha económica y social que nos separa del resto de la población colombiana y que nos deja en la siguiente posición según los Lineamientos generales de la política pública LGBTI:

En el caso de las personas trans, el 63% pertenece al régimen subsidiado de salud y el 28% al contributivo. El 9% no tiene

afiliación. En Colombia las personas que acceden al régimen subsidiado de salud son quienes poseen escasos recursos y se encuentran en condición de vulnerabilidad. El hecho de que más del 60% de las personas trans se encuentren afiliadas en el régimen subsidiado, da cuenta nuevamente de su posición en la sociedad y del alto riesgo al que están expuestas.

En los documentos de las políticas públicas nacional y departamental se oculta la existencia de las personas disidentes sexuales, mediante la ausencia de cifras que puedan hablar, por ejemplo, del número de consultas psicológicas y psiquiátricas al que accedemos al año o las afecciones psicológicas más usuales en nuestra población, como sí lo demuestran las cifras para hombres y mujeres cis respectivamente.

Esto nos deja un sin sabor tremendo, al comprender que estas políticas que se abanderan con la mal llamada “inclusión” y que se generan desde un “enfoque de género”, solo lo hacen por cumplir con una cuota y que, además, siguen atrapadas en un discurso binarista del género, violentando así nuestras experiencias de vida. Sin contar que ocultan las existencias de las infancias y adolescencias LGBTIQ+, que aparentemente no están presentes en lo absoluto para el Estado.

El micelio es una red de saberes propios

Nuestra salud mental no se ve afectada todos los días por nuestra identidad “trans”, únicamente. Nuestra salud mental se ve afectada, realmente, por todo el acoso, la discriminación y la violencia que sufrimos desde que estamos en nuestra infancia, por parte de una sociedad transodiante que se justifica en la cultura patriarcal, a la que mucho se le ha permitido y a la que le llegó el momento de ser cuestionada.

Por ello es que agradecemos profundamente el trabajo de organizaciones en cabeza de personas trans como GAAT: Grupo de Acción y Apoyo a Personas con Experiencia de Vida Trans o la Liga de Salud Trans, quienes nos iluminan en este relato, para enfrentar la oscuridad en la que nos dejan las fuentes “oficiales”.

Como un gesto de emancipación colectiva, la fundación GAAT, nos propone un modelo de comprensión de los tipos de violencias que sufrimos las personas trans a diario en Colombia.

El modelo nombrado P.R-E.D.I.V-A (el Prejuicio y las Representaciones sociales que operan a través de la Exclusión, la Discriminación, la Invisibilización y las Violencias que conducen a la Aniquilación de personas trans) hace una división de los tipos de violencias que atravesamos las personas disidentes de género, para darle un seguimiento a las mismas.

Estas se dividen en: violencias invisibles y de difícil visibilización, violencias invisibles, violencias casi invisibles, violencias poco visibles, violencias poco reconocidas y violencias reconocidas pero ignoradas.

Para comprender un poco mejor la importancia de entender las violencias que nos atraviesan a los cuerpos disidentes, dialogamos con Helena Suárez, trabajadora social de Manizales, vinculada a la GAAT. Ella nos cuenta que “hay un continuo de violencias sobre nosotras, pero al mismo tiempo hay algo que se denomina “multiconflicto”, en el sentido en que “las personas trans, y nuestra experiencia de vida, está transversalizada por múltiples conflictos que complejizan nuestra relación con los distintos escenarios sociales”.

El multiconflicto nos lleva a las personas trans a desarrollar herramientas que le hagan frente y “que nos permitan vincularnos de maneras, que en lo posible, sean dignas”, como nos propone Helena:

Ella también nos señala la pertinencia de hacer un abordaje a los temas de salud mental en personas trans que se piense de manera sistemática vinculada a: “la escuela, a las comunidades, los espacios laborales, los espacios de toma de decisiones, etcétera”

Las instituciones han ejercido contra nosotras violencias de todo tipo que no nos han permitido hablar sobre nuestras propias experiencias de vida, sobre cómo se vive realmente el disfrute de ser travesti, trans y no-binarie.

Las personas LGBTIQ+ nos vemos obligadas a gestionar nuestros espacios de construcción de afectos, de cuidados y de redes de apoyo que nos permitan sanar. Espacios propios donde podamos hacerle frente a la invisibilización ejercida hacia nuestras existencias por los medios de comunicación y el Estado. En estos espacios de encuentro podemos celebrar nuestras vidas, compartir nuestra belleza y nuestra digna furia travesti.

donde la vida empieza

está el deshecho hecho

de materia primera

elemental entre raíces

la composta

el tejido de otrxs con otrxs

se ejerce ahí en

sus recovecos

una revuelta

se revuelve

lo que se dijo que

no era: lejanos todxs

no se toquen

no coman tierra

no sean tierra

no vuelvan a la tierra

donde la vida empieza

está el afecto

las cosas se cuecen

los hongos crecen

seres hongos silentes

rodeadxs de todo

ternurándolo todo

con voracidad vívida.

Una herida que rompe el micelio y nuestro amor que le sana

El cuidado se esconde de las definiciones, puede que lo haga en el espacio que existe entre cada hueso, o en los carpelos de una flor, o en el corazón de la montaña andina.

El cuidado se esconde cuando piensas en él y sientes que lo has atrapado en la rigidez de los lenguajes convencionales.

A veces parece que se manifiesta como el hilo de una voz bajita, hay que estar abiertxs en canal, dispuestxs a la escucha, para dejarse afectar por la belleza cotidiana que tiene el léxico familiar, el sabernos vivas y re-existiendo cada día.

Porque nos cansamos de nuestros dolores y a partir de ellos hicimos melodías.

Yoko Ruiz, lideresa y activista por los derechos de las personas trans en Colombia y parte del equipo de investigación del informe El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas de la Liga de Salud Trans, nos cuenta que:

Desde la Academia, la política y los protocolos gubernamentales aún nos siguen patologizando y nos siguen viendo como personas que necesitamos tratamientos psiquiátricos para acabar con la confusión sobre nuestro género y no nos ven como ciudadanos que necesitamos atención psicológica en cuanto al estrés que produce la discriminación, la transfobia y todo el dolor que hemos sufrido al ver nuestres hermanes siendo asesinadas por su identidad de género.

En respuesta a las dificultades y barreras que atravesamos las personas disidentes de género, respecto al acceso y al cuidado de nuestra salud mental, hemos creado estrategias —cada unx a partir de sus propios contextos y necesidades— que consisten en crear y accionar prácticas del cuidado (individuales y colectivas) que tengan una incidencia real en nuestras experiencias y condiciones de vida. Las personas trans, travestis y no-bianries re-existimos mediante la construcción de redes de apoyo que se expanden por medio de nuestros territorios, como rizoma.

Nuestra comunicación se da como en el micelio, por debajo de la tierra. Se teje sutil e inesperadamente con cada idea, cuerpo y sentimiento, con la porosidad latente del mundo, “un mundo para comérselo a mordidas”, como dice Clarice Lispector en su cuento Amor, y que nos ha llamado a lxs travestis a re-habitar nuestra labor social y terapéutica con nosotrxs mismxs.

El micelio es una red de abrazos sinceros

El informe “El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, nos presenta un panorama a nivel nacional sobre las prácticas del cuidado que las diferentes colectividades y personas trans, travestis y no-binaries alrededor de Colombia han logrado.

Estas acciones se tejen con nuestros saberes y vivencias personales, que confluyen finalmente, en una con-vivencia con lx otrx, en un compartir de experiencias atravesadas, no solamente por la marginación social, sino también por el encuentro y la sanación que significa extender redes de cuidado y afecto.

No se trata de romantizar las prácticas del cuidado, ni a las personas trans, travestis y no binaries que participan en ellas. No se puede perder de vista que los cuidados “son una práctica que la mayoría de las veces implica una asimetría”.

Por lo tanto, como personas disidentes, somos lxs primerxs en reconocer que el trabajo que tenemos es arduo para reducir verdaderamente en nuestras comunidades las consecuencias que estas relaciones asimétricas nos dejan, para darnos agencia a nosotrxs mismxs y para extender estos agenciamientos a otrxs.

La indagación de la Liga de Salud Trans abarcó 7 municipios: Bogotá, Calí, Medellín, Quibdó, Palmira, Chaparral y Santuario. Para pensar el trabajo hecho por la Liga en la construcción del informe, es necesario reconocer que el territorio Colombiano es extenso y su geografía quebrada, haciendo que su recorrido y acceso sea complejo, sin mencionar lo hostil que puede llegar a ser para nosotrxs movilizarnos.

A pesar de no poseer en este informe testimonios sobre el territorio Caldense o de Manizales, es importante resaltar que sí existen prácticas del cuidado; a lo mejor, el análisis que debemos hacer es reconocer esta falta de información como un llamado a la construcción de unos saberes propios. Saberes que deben ser liderados por personas trans, travestis y no binaries de Manizales para aportar al enriquecimiento de las políticas públicas que nos benefician y al enriquecimiento conceptual de nuestras propias lógicas del cuidado, desarrolladas a través de los años (que no son pocos) y de las experiencias adquiridas en el proceso de crear comunidad juntxs.

Cada persona disidente sexual, cada colectividad, merece que sus experiencias sean contadas con voz propia. Con el debido agenciamiento que solo entre nosotrxs mismxs podemos darnos.

El rizoma toma formas insospechadas

El cuidado se esconde de las definiciones, debido a la dificultad que resulta “(…) proveer una definición sobre algo que es intrínsecamente práctico y dinámico, que sólo se puede definir por medio de una lógica o de una agencia”. Por lo tanto, puede pensarse como una categoría con múltiples significados “que revelan que el cuidado implica distintas racionalidades, asuntos y prácticas que son dependientes de cada contexto”.

Es importante pensar las prácticas del cuidado que tenemos las personas disidentes sexuales “bajo una concepción afectiva, ética y de agencia con consecuencias materiales y prácticas”, pues es necesario que pensemos el cuidado de manera integral y holística, para comprender los diferentes movimientos que ocurren según los contextos.

Este cuidado va en dos ejes importantes: el autocuidado y el cuidado colectivo. En el ámbito del autocuidado, aparecen los “tránsitos amorosos” como una alternativa a la narrativa del “cuerpo equivocado” impuesta por los discursos médicos, para sanar la herida y el maltrato psicológico que puede significar para nosotrxs hacer una transición que se construye en la negación del cuerpo trans, de nuestro propio cuerpo.

Los tránsitos amorosos son una respuesta individual a la “disforia de género” a la que somos sometidxs en esta sociedad hegemónica y binaria, pero también son una respuesta colectiva a la patologización de nuestras identidades y, además, hace frente a la violencia interpersonal que afecta todos los días nuestra salud mental: “gracias a los espacios en donde se comparten experiencias, puede inscribirse un cuidado sobre el cuerpo que se aleja de la violencia y la discriminación”.

El autocuidado y el cuidado colectivo aparecen entonces como dos procesos que actúan de manera conjunta, pues “nunca empezamos como individuos porque siempre pertenecemos a colectividades (1)”.

Además, “hacer frente a la violencia y adquirir un lugar para ser y estar en el mundo, requiere una agencia constante hacia otro que enmarca una dualidad, pues puede ser un par (alguien que protege) o un extraño (alguien que puede hacer daño)”.

El cuidado está enmarcado en nuestras relaciones con los demás y con el mundo porque “las lógicas de cuidado se juegan en planos que trascienden las interrelaciones humanas, pues incluyen objetos (maquillaje) y edificios (el hogar y el sitio de trabajo)”.

El cuidado colectivo se hace evidente y se convierte en vital, cuando aparece la necesidad de dar respuesta a la vulnerabilidad y la fragilidad de nuestros cuerpos, respecto a la pauperización de nuestras condiciones de vida.

También el cuidado colectivo significa guardar la vida de lx otrx, defender su cuerpo y su trabajo: “nos preocupamos la una a la otra porque somos putas entonces te encierras mientras entra cliente, pero entonces ya puteo más tranquila porque tú estás ahí” (grupo focal, Bogotá, D. C.).

En este informe se hace una sistematización de las estrategias del cuidado alrededor del país, estas prácticas han ayudado a incidir de manera positiva (y esperamos que en el futuro de manera permanentemente) en las condiciones de vida de las personas trans, travestis y no binarias.

Hay estrategias que pueden ser desde grupos de apoyo y conversación, hasta estrategias de asesoramiento jurídico, o de gestión de espacios artísticos y educativos, como también, ollas comunitarias para compartir y convivir.

Es por esta razón que las personas disidentes del cis-tema en Colombia hemos re-existido a través del cuidado pues “no es el Estado quien protege, ni es el capital la base del relacionamiento humano, sino que son nuestras relaciones más básicas (con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea) las que nos otorgan un sentido y un lugar en el mundo”.

cuando nuestras masas se juntan

los espacios reaccionan

se alteran

se sofocan

nos hacemos cuerpo y beso

en ritual de saberse cerca

poro con poro

de adentro hacia afuera

como afuera

hacia adentro se condensa

en una mezcolanza de tiempo

y carne

y cuando estas se distribuyen

en sus propias realidades

acrecienta la posibilidad del lenguaje

telepatías abstrusas para ti

machito de mierda

no puedes comprender

llevamos la cuerpa llena

de los ojos que apagaste

dialogamos con la muerte

con ser arrebatadxs

nos movemos en red

y chupamos a sorbos tu aliento

nos conectamos en raíz que

rompe el asfalto

no puedes escapar

cada vez tu palabra se

eclipsa con mi furia

y el ruido regurgitante

de esta nada mamarracha

que me atraviesa

aún si dejaras de ser material tú

sí tú

mi machi

estás conjurada a mí

juntando estas letras

dándoles ritmo

en la ondulación holobionte

del encuentro

te amo y me amas.

Ser hongo y haber sido diagnosticadx enfermx

no necesito un diagnóstico

pues esta voluntad de diagnosticar

al otro se asemeja al ojo patriarcal

al ojo avizor que ha decidido mi dolor.

no necesito que nadie me

compruebe quién soy en realidad

pues tengo certeza de mi tristeza

de mi cara incómoda

de mi levedad

de mi sensibilidad dolorosa.

Te lo repito nuevamente:

no necesito que nadie me compruebe

quién soy en realidad

porque

tengo certeza de mi risa silenciosa

de mi cara de rosa

de mi embriagador encanto

y de mi sensibilidad cálida y abrazadora.

Repite este encantamiento para adentrarte en nuestros lugares más sensibles:

el resplandor

de un sol cercano

acuna mi cuerpa.

El brillo platino

de la luna madre

agita mis entrañas y

les enseña la paciencia

del perdón.

Aguas destiladas

de antiguos glaciares

bañan mis huesos.

Vientos de montañas

andinas arrullan los

sueños de mis pieles.

Fuegos ancestrales

arropan la fuerza

de mis músculos.

Tierras fértiles

y volcánicas hacen

semilla mi mente luminosa.

Me habito amalgama.

Siendo yo

—siendo en nosotrxs—

simbiosis alquímica.

Hechizamos nuestros andar contigo, ahora. Traemos una antorcha y alumbramos el camino. Tú y nosotrxs. Queremos mostrarte el adentro, sensible y enmarañado, que nos compone. Un adentro incontenible y que por incontenible nos lleva a ser herida constante.

No olvides el encantamiento, debes recordar una y otra vez que tu cuerpo es tuyo, porque entre todos estos bosques enmarañados por los que vamos caminando hay muchos riesgos. Uno de ellos son algunos ecos y susurros que te quieren quitar poder.

Óyeles, pero no permitas que te arrebaten tu propio territorio.

…se supone que ya alguien sabía más de mí que yo

Gritamos con nuestro primer impulso vital fuera del vientre y alguien ya nos ha diagnosticado. Nacemos con un diagnóstico elemental, uno que hacen por lo que se supone es evidente, casi como el pecado primario: tienes un sexo, tienes esta forma u otra, estos cromosomas u otros, esta carga hormonal u otra… y se supone que ahí empieza la vida, con alguien diciéndote: eres hombre o mujer.

Ese diagnóstico atraviesa todas nuestras vidas. Siempre hay una herramienta para tratarle, para poder cumplirle a tu diagnóstico: ropa, roles sociales, formas de sentarse, de pararse, de hablar, de caminar, de amar… incluso formas de pensar. Siempre son otras personas diciéndonos qué somos y echándonos el peso de sus expectativas.

En medio de todo ello, nuestro territorio primero es robado, saqueado. Nuestra materia termina por ser un reflejo de lo que ocurre con nuestro territorio más amplio, que son nuestras montañas y ríos: alguien pone su mano y extrae de él lo que quiere, le pone un letrero y lo hace su propiedad.

Nadie le pregunta al río si quiere que pesquen en sus carnes de agua, nadie nos pregunta si deseamos esas etiquetas, esos nombres, esos diagnósticos. Sin embargo, allí están y son múltiples, han mutado y se han enredado. A tal punto se anudan en nuestra vidas que las perdemos de vista, cuando ya están bien dentro de nosotrxs.

No solo es el diagnóstico sexual, son también los otros diagnósticos que nacen cuando decidimos cuestionar ese primero. Romper ese silencio impuesto empieza en cualquier momento, es inesperado y cada cuerpo habita ese florecer de una manera diferente. Sin embargo, algo vincula ese transitar: la pregunta, el cuestionamiento, la incomodidad… la autodeterminación.

En ese punto en común de nuestros tránsitos es donde la medicina —con sus herramientas, aparatos y discursos— ha logrado meter sus agujas y divanes. Somos cuerpos inconformes de ese diagnóstico que se nos dio al nacer y esa autodeterminación es ancestral, aunque las vías médicas y legales para interpretarla son muy recientes.

Nos quieren enfermar para comernos la entraña

Para la medicina occidental nuestros cuerpos inconformes son nuevos. No es recién hasta inicios del siglo XX que algunos médicos europeos como Krafft Ebing y Magnus Hirschfeld mencionan la existencia de personas que no cumplían con los roles asignados al nacer y manifestaban no ser ese sexo diagnosticado en un principio.

Para la medicina de ese momento nuestros cuerpos rebeldes empezaron a ser laboratorios donde ejercitar sus habilidades. Conceptos como: enfermedad, desviación y perversión trataron de imponernos un lugar en el mundo.

Esta relación entre la medicina y nuestros cuerpos trans tiene un contexto histórico puntual, como nos proponen Siobbhan Guerrero McManus y Leah Muñoz, ambas biólogas y filósofas trans mexicanas, en sus artículos de investigación.

La medicina estableció que nuestras vidas pasaban bajo su tutela y desde entonces fuimos patología, enfermedad y abyección.

El discurso médico del siglo XX propuso la enfermedad y la terapia. Doctores como John Money y otros tantos crearon herramientas como el reemplazo hormonal y las cirugías de reasignación de sexo para tratar esa “enfermedad” que para ellos era nuestra emancipación.

Batas blancas y probetas.

Inyecciones, pastas, cortes y prótesis.

Largas sesiones de charla con psiquiatras, endocrinólogos y médicos generales.

Revisiones, chequeos, exámenes de sangre.

Cargas hormonales, caracteres secundarios primarios y secundarios.

Disforia, incongruencia, cuerpo equivocado… enfermedad.

Aprendemos ese lenguaje. Nos invitan a nombrarnos desde allí, como única salida. Fundamos nuestros cuerpos inconformes, echamos una raíz profunda para edificarnos y mientras eso pasa nos exigen que sigamos un guión. Nos lo aprendemos y lo enseñamos:

—Mor, y usted ya se toma la hormona.

—No, mana, nada.

—Uy, no, machi. Es necesario. Una se pone bella. Yo la puedo llevar donde venden.

—… pero es que yo quiero por lo legal, con médico y todo.

—Pues dicen que es mejor, pero…es mucha vuelta. Yo lo intenté por el seguro médico y me tocó hacer de todo. Ahí estoy esperando que me respondan de la EPS, pero nada que hay cita con el endocrinólogo.

—Yo no he podido ni llegar a que me revise el psiquiatra.

—Eso es macabro, machi. Yo me tuve que mandar un babado terrible en esa cita. Me preguntó ese man que si me gustaban las muñecas de chiquita, que si soñaba con ser mujer, que si me le ponía la ropa a mi mamá. Y yo, sí, claro. Me hice la víctima, pero no entiendo qué tiene que ver el culo con la cagada…

—Mana es que es así. A usted le tienen que dar literal un certificado de enferma, de lo que llaman disforia… que se supone que es lo que nosotres tenemos y pues como está enferma, el seguro le tiene que dar un tratamiento y pues eso es lo que viene luego con el endo y luego los cirujanos y así.

-Es un vueltón mor…

-Sí, yo ya me tengo el guión bien aprendidito. Pongo la carita de yo no fui y digo que este no es mi cuerpo y sácate que me ponen un rostro bello y la hormona en su punto.

Repetimos las mismas escenas donde decidimos una y otra vez: este cuerpo no es mío, este cuerpo no lo quiero, este cuerpo está errado. Y es ahí donde lo perdemos y de paso perdemos nuestras voces, nuestra autonomía y nuestra autodeterminación.

Esta lógica del cuerpo equivocado que propone la medicina es nuestra herida compartida. La herida sangra y sangra cada vez que salimos a la calle a vivir las violencias que hemos mencionado.

Sangra y sangra cuando vamos al servicio médico para recitar estas palabras enfermas y recibimos desprecio, como nos lo comparte Bruno Ospina, activista trans manizaleño enfocado en temas de salud en personas trans, cuando expone las barreras de acceso a salud por las que pasamos.

Sangra y sangra cuando la patologización sigue operando después de años de movilización trans, travesti y no-binarie por quitarle el poder sobre nuestras identidades a la medicina y la psiquiatría y regresarnos la autonomía, como nos invita Siobbhan a sentipensar.

El sexo y el género llegaron en barcos

Esta herida de la patologización, iniciada en el siglo XX por la medicina, llega al Abya yala y encuentra un terreno abonado por el genocidio colonial español. La colonia trajo en sus barcos, entre ratas y gripe, por medio de la espada y la cruz, un sistema de creencias que transformó en monstruos nuestros cuerpos complejos.

Marlene Wayar en su libro Furia travesti, diccionario de la T a T, publicado en 2019 , nos recuerda el horror que vivimos en nuestros territorios al narrar la historia de exterminio que ocurrió en 1510 cuando las embarcaciones del colonizador Vasco Núñez de Balboa llegaron a lo que ahora es Panamá.

Allí el genocida Vasco Núñez captura a más de 700 personas. Entre lo que para ellos eran “hombres” y “mujeres”, encontraron “invertidos”, una de elles la hermana del cacique de este territorio, quien, en palabras de un cronista de la época, llevaba “hábito real de mujer, que no solamente en el traje, pero en todo, salvo en parir, era hembra”. Tras esto les hirieron y luego sus perros se comieron sus restos.

El masticar de los perros sigue resonando hoy, pues con este ruido atronador empezó lo que Marlene denomina “el silencio travesti” en el Abya yala. A este silenciamiento le procede la instauración del “pecado nefando” que es, para el ojo del colonizador, el origen de todos los males.

La colonia adopta rápidamente el odio y el rechazo como los lugares destinados para todo cuerpo que se les escapará a su mirada binaria donde solo hay: luz y oscuridad, bueno y malo, racional y emocional, hombre y mujer, animal y humano, cultura y naturaleza. Un binario que sostiene una sola idea de “humanidad” que lleva a la precarización a todo lo que no encaje allí.

La violencia y el terror hicieron alianza con la iglesia católica para arrasar con nuestros cuerpos, con nuestros saberes y sensibilidades, permitiendo que el discurso médico de la desviación y la perversión se camuflaran de “moral cristiana”, como lo indaga Catherine Bermejo en su libro Tránsitos Nostálgicos (2023).

Pecado y enfermedad

se hacen un nudo

alrededor de nuestros cuellos

—fieros y poderosos—.

Cruz y diagnósticos

mordaza.

gritamos con ella

metida en la boca

gritamos para interrumpir

el silencio travesti

grito de furia

de vitalidad.

Un grito que no cabe

en ningún diagnóstico

y que es una contra a

la maldición

de cualquier nefando pecado.

Tras sangrar la herida y seguir supurando. Tras reconocer que nuestras identidades nacieron en un laboratorio y se enraízan con la violencia colonial, seguimos haciéndonos un cuerpo, nuestros cuerpos. Con nuestras manos, desde nuestras sensibilidades.

Le hacemos frente a este dolor compartido, nos enfrentamos a la patologización de manera cotidiana y compartida. En cuidado y afecto. Usamos muchas herramientas. Como señala Siobbhan, quien nos comparte que le hace frente a este tema transformándolo en una pregunta filosófica, en una pregunta política.

También, como aprendemos de Helena, re-existimos desde nuestro cuerpo y su belleza. Le hacemos frente a la violencia entendiendo que nuestros cuerpos trans no están equivocados y es justo su gran belleza nuestro verdadero poder.

Le ponemos un freno extendiendo estrategias de autocuidado, como menciona Bruno, quien nos muestra de manera directa lo violento que es el contexto del Eje Cafetero para las personas trans y cuerpos no-binarios asignades femeninos al nacer.

En este punto unimos nuestros rizomas, nos hallamos en esta disposición de escucha y encuentro, para dialogar con la herida colonial y patologizante. Hechizamos nuestro andar y le arrebatamos el poder al médico violento, a los manuales de psiquiatría que nos obligan a la “disforia” y todos esos otros esfuerzos por modificar nuestras orientaciones sexuales e identidad de género.

¡Reclamamos ya nuestra autodeterminación!

¿Recuerdas nuestro encantamiento inicial? Repítelo, abre con tu voz este siguiente encuentro con la sanación y la autonomía.

Somos hongos y sanamos juntxs

Nos han dicho una y otra vez:

“Quédese quietx.”

“No joda tanto.”

“Ya le dije que cuando vayamos donde la abuela no puede tocar nada.”

“Preste atención.”

“Tienes mucho potencial pero es que no te comprometes.”

“Usted solo quiere llevar la contraria.”

Siempre una corrección, siempre algo que haces mal o que no deberías estar haciendo. Siempre en medio nuestra incomodidad, el sentirse nunca pertenecer, el saberse un mosco en leche.

Algunxs nos ponen un diagnóstico en la infancia y crecemos con una sombra de incertidumbre en la cabeza. Otrxs, fuimos diagnosticadxs en la adultez, mientras crecimos creyendo que nosotrxs estábamos mal. Otrxs nunca hemos recibido ni queremos recibir un diagnóstico, nos basta con sabernos con la cabeza luminosa, abierta hacia el cielo.

La incomodidad, siempre esa sensación. El mundo se hace agudo, las cosas no nos encajan. Nos han llamado muchas veces de maneras extrañas: autistas, con TDAH, con bipolaridad… siempre esas palabras médicas. Ninguna con un sentido profundo hacia nuestra sensibilidad rizomática.

La ropa es estrecha, los roles sociales ahogan, el régimen de producción nos debilita. Hay algo punzante a cada paso. Inconformidad constante, búsquedas de liberación. Hacemos nido en el deseo de reconocernos y enunciarnos desde la divergencia: decidimos divergir los diagnósticos que nos han impuesto, de ese que dice que somos hombres o mujeres, o de ese de decirnos enfermxs mentales.

Nuestra búsqueda por la agencia como cuerpos trans, travestis, no-binaries y neuro divergentes nos ha llevado a la gestión colectiva y propia para sobreponernos a la estructura de la patologización.

Buscamos lugares propios para construirnos, nos buscamos en la intersección. Como nos comparte Manu García, psicoterapeute no-binarie de Medellín, quien desde Rayón Colectivo nos ha invitado a la reflexión constante sobre nuestras vidas con cerebros que divergen la norma.

Manu nos cuenta sobre el término “neuroqueer” y explica que este se emplea para “visibilizar múltiples investigaciones en las que descubrieron que hay una relación íntima entre tener autismo o alguna neurodivergencia y ser disiente de género del impuesto normativamente”.

Este concepto tiene como eje transversal el reconocimiento de la despatologización como un ejercicio constante, pues nos invita a la autonomía y a encontrar fuerza en el saber que nuestros gestos vitales, los que remiten a nuestros cuerpo como la identidad de género, son parte de nuestra construcción como personas con búsquedas personales de emancipación de la norma social.

Nos recuerda que en Colombia las psicoterapias siguen enfocadas en la normalización, por lo que considera que los espacios de encuentro creativos comunitarios son fundamentales en ese proceso de sanación, así como apostarle al cuidado, la ternura y las acciones afirmativas desde el amor.

Hallar en el abrazo

del latido cercano

un corazón compañero

cómplice y fértil

donde tejer nuestras

lágrimas

donde poner

en sus surcos un poco

de esta espora de

hongo que somos.

La sanación está

entre nosotrxs

en nosotrxs.

Hacerle frente con cantos

y arrullos a esa

ternura negada

que ahora nos damos

por borbotones

en sinceridad y abrigo mutuo.

Este diálogo con Manu nos trae de frente al sentido de esta maraña multimedia en la que habitas. El sentido profundo de entregarnos mutuamente, como cuerpos trans, travestis, no-binaries y neurodivergentes una carta de amor, un ramo de flores frescas para poner en nuestro altar.

Creamos juntxs y en esta juntanza invocamos nuestro poder, honramos nuestras energía. Sanamos juntxs las violencias transodiantes, los travesticidios, el empobrecimiento, el poder latente de la colonización, la fuerza exterminadora del capitalismo.

Sanamos aquí y ahora, junto a ti. Nos ves brotar entre los árboles, al lado de la flor amarilla de andén, sobre los techos y las hojas. Nos propagamos en silencio, dentro de este texto, en los sonidos y las imágenes. Nuestros rizomas se enredan en el cielo y tú no ves brillar junto al sol.

Repite con nosotrxs una última vez nuestro encantamiento:

El resplandor

de un sol cercano

acuna mi cuerpa.

El brillo platino

de la luna madre

agita mis entrañas y

les enseña la paciencia

del perdón.

Aguas destiladas

de antiguos glaciares

bañan mis huesos.

Vientos de montañas

andinas arrullan los

sueños de mis pieles.

Fuegos ancestrales

arropan la fuerza

de mis músculos.

Tierras fértiles

y volcánicas hacen

semilla mi mente luminosa.

Me habito amalgama.

Siendo yo

—siendo en nosotrxs—

simbiosis alquímica.

CRÉDITOS

Investigación, entrevistas y escritura: Juan Amapola López y Alma Ortiz-Giraldo

Fotografías y video: Victoria Guitiérrez

Edición de video: Sófocles Echeverri

Diseño sonoro y música original: Animala

Edición general, acompañamiento editorial y montaje web: Maritza Palma Lozano

Portada e historia web: Stella Maris Carmona

Fact Checking: Jorman Lugo Cruz

Estrategia de redes sociales: Sandra Bejarano Aguirre

Agradecimientos: Macarena, Lakaria, Agustín y Kyū por abrazar otras voces y acunar sensibilidades con ternura y furia. Y a todas las demás personas sexo-género y neurodivergentes que tejen formas de vida posibles en medio de un mundo patriarcal.

Metodología: esta investigación se hizo durante cuatro meses bajo una lógica de periodismo comunitario donde lxs autorxs hicieron encuentros grupales de diálogo para pensar en sus cuerpos propios y colectivos, lo que les atraviesa; pero también para cuestionar el paradigma de la “representación” y permitirse estar con sus propias voces, capacidades y experiencias. Lxs investigadorxs/creadorxs son todas personas neurodivergentes trans, travestis y no-binarias. Anomalía es su cuerpo colectivo a través del cual se enuncian.

Para esta investigación este medio recibió fondos del Google News Initiative News Equity Fund